Le champ visuel, cette capacité remarquable qui nous permet d'appréhender notre environnement, repose sur des mécanismes neurologiques complexes. Cette fonction essentielle met en jeu une chaîne de structures anatomiques sophistiquées, de l'œil jusqu'au cerveau, permettant la perception visuelle dans son ensemble.

Les bases anatomiques du champ visuel

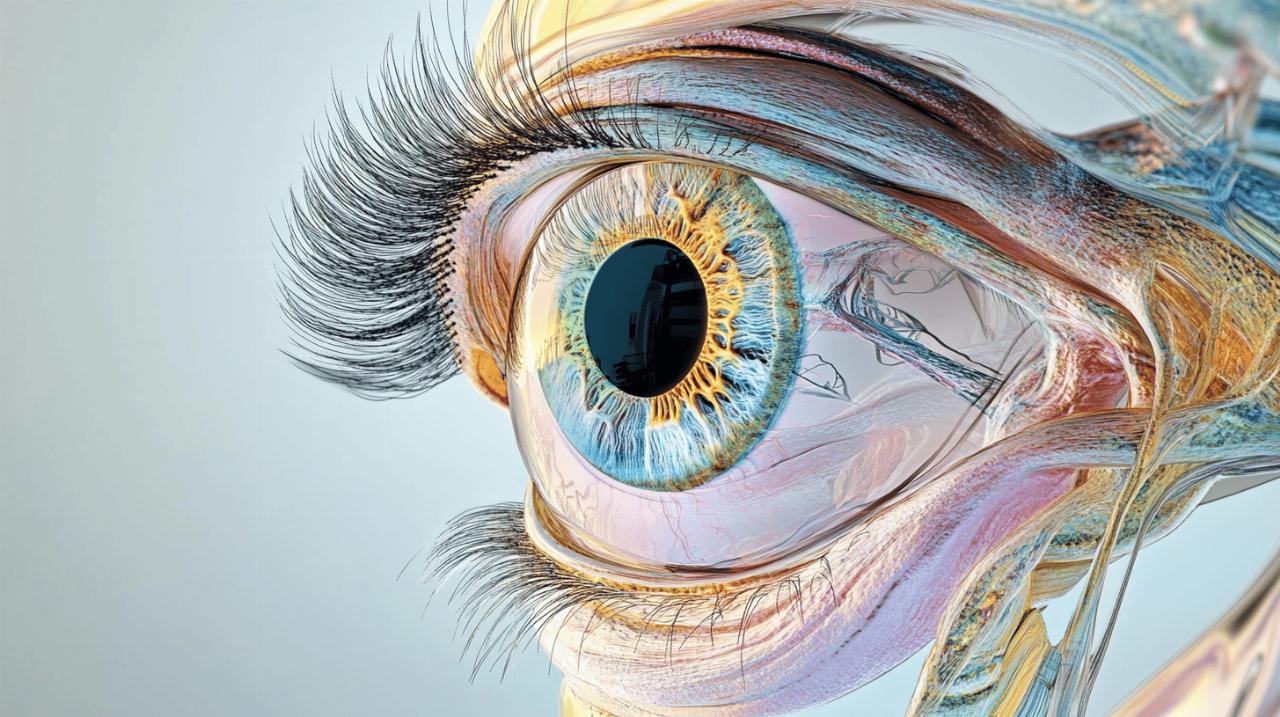

La compréhension du champ visuel nécessite une exploration approfondie des différentes structures qui composent notre système visuel. Cette architecture biologique permet la transformation de la lumière en information visuelle interprétable par notre cerveau.

L'organisation des structures oculaires

L'œil fonctionne comme un appareil photo naturel où chaque élément joue un rôle précis. La pupille, contrôlée par l'iris, régule la quantité de lumière entrante. Le cristallin assure la mise au point, tandis que la rétine, tapissée de photorécepteurs – les cônes et les bâtonnets – convertit les signaux lumineux en impulsions électriques.

Le rôle des voies nerveuses visuelles

Les informations captées par la rétine empruntent le nerf optique, véritable autoroute de l'information visuelle. Cette voie nerveuse transmet les signaux vers les zones cérébrales spécialisées dans le traitement visuel. La vision binoculaire résulte de l'intégration harmonieuse des informations provenant des deux yeux.

Le traitement cérébral des informations visuelles

La vision constitue un processus neurologique complexe où les informations lumineuses captées par nos yeux sont transformées en images intelligibles. Ce mécanisme fascinant implique la coopération entre la rétine, le nerf optique et différentes zones du cerveau. Les photorecepteurs de la rétine, composés de cônes et de bâtonnets, convertissent la lumière en signaux électriques qui sont ensuite acheminés vers le cerveau.

Les zones cérébrales impliquées dans la vision

La vision mobilise plusieurs zones cérébrales spécialisées. La rétine transmet les informations visuelles via le nerf optique jusqu'au cortex visuel. Les cônes assurent la perception des couleurs et des détails fins, tandis que les bâtonnets excellent dans la détection des mouvements et la vision en faible luminosité. Cette organisation permet au cerveau d'analyser simultanément différents aspects de notre environnement visuel.

La coordination entre les deux yeux

La vision binoculaire repose sur une synchronisation précise entre nos deux yeux. Chaque œil possède son propre champ visuel, divisé en zones nasale et temporale. L'iris ajuste la taille de la pupille selon l'intensité lumineuse, garantissant une perception optimale. Cette coordination permet une vision en relief et une meilleure appréciation des distances. Les troubles de cette coordination peuvent entraîner des anomalies comme l'amblyopie ou des scotomes, nécessitant un suivi ophtalmologique régulier.

Les différentes zones du champ visuel

Le champ visuel représente l'ensemble de l'espace perçu par l'œil lorsque celui-ci fixe un point. Cette capacité fascinante repose sur l'interaction complexe entre la rétine, le nerf optique et le cerveau. L'examen du champ visuel, réalisé par périmétrie statique ou dynamique, permet d'évaluer avec précision cette fonction essentielle.

La vision centrale et périphérique

La vision se compose de deux zones distinctes. La vision centrale, assurée par les cônes situés dans la rétine, offre une perception nette et détaillée des objets. Elle mobilise particulièrement la zone maculaire, riche en photorécepteurs. La vision périphérique, quant à elle, fait appel aux bâtonnets répartis sur le reste de la rétine. Cette zone assure la détection des mouvements et la vision dans des conditions de faible luminosité.

Les points aveugles naturels

Le système visuel présente naturellement des zones sans perception visuelle. Le point aveugle principal se situe à l'endroit où le nerf optique quitte l'œil, une zone dépourvue de photorécepteurs. Les scotomes, ces lacunes dans le champ visuel, peuvent signaler la présence de pathologies comme le glaucome ou la dégénérescence maculaire. L'examen ophtalmologique permet d'identifier ces zones et de détecter précocement d'éventuelles anomalies.

L'évaluation clinique du champ visuel

L'exploration du champ visuel représente une étape essentielle dans l'examen ophtalmologique. Cette évaluation permet d'identifier des anomalies liées aux maladies oculaires et neurologiques, tout en cartographiant précisément la zone que chaque œil perçoit. La compréhension du champ visuel s'avère fondamentale pour la détection précoce des pathologies affectant la rétine et le nerf optique.

L'exploration du champ visuel représente une étape essentielle dans l'examen ophtalmologique. Cette évaluation permet d'identifier des anomalies liées aux maladies oculaires et neurologiques, tout en cartographiant précisément la zone que chaque œil perçoit. La compréhension du champ visuel s'avère fondamentale pour la détection précoce des pathologies affectant la rétine et le nerf optique.

Les méthodes d'examen modernes

La périmétrie moderne se décline en deux approches distinctes : la périmétrie statique et la périmétrie dynamique. La première mesure la sensibilité à la lumière à des points fixes, tandis que la seconde évalue la capacité à détecter des mouvements. L'examen dure généralement entre 5 et 10 minutes par œil. Ces techniques permettent une analyse précise des zones visuelles et une détection des anomalies comme les scotomes ou les hémianopsies.

Les signes d'alerte à surveiller

Les modifications du champ visuel constituent des indicateurs précieux pour le diagnostic. Les altérations peuvent se manifester sous forme de pertes de vision périphérique ou centrale, caractéristiques de différentes pathologies. La surveillance régulière s'impose particulièrement dans les cas de glaucome, de dégénérescence maculaire ou de troubles neurologiques. La détection de ces signes nécessite parfois des examens complémentaires, tels que la tonométrie pour le glaucome ou l'IRM pour les atteintes neurologiques.

Les pathologies affectant le champ visuel

La vision humaine repose sur des mécanismes complexes impliquant différentes structures oculaires et neurologiques. Les altérations du champ visuel se manifestent par des modifications de la zone que chaque œil perçoit, conduisant à des déficits spécifiques. L'identification précoce des troubles permet une prise en charge adaptée.

Les atteintes dégénératives de la rétine

La dégénérescence maculaire représente une pathologie majeure affectant les photorécepteurs de la rétine. Cette affection modifie progressivement la vision centrale et altère la capacité à distinguer les détails. La rétine, composée de cônes responsables de la vision des couleurs et des bâtonnets assurant la vision nocturne, nécessite une surveillance régulière par périmétrie. Les examens ophtalmologiques permettent de détecter les scotomes, zones aveugles caractéristiques des atteintes rétiniennes.

Les anomalies du nerf optique

Le glaucome constitue une cause principale d'atteinte du nerf optique, entraînant une perte progressive de la vision périphérique. La transmission des informations visuelles vers le cerveau s'en trouve perturbée, créant des déficits dans le champ visuel. L'examen par périmétrie statique mesure la sensibilité à la lumière, tandis que la périmétrie dynamique évalue la détection des mouvements. Les troubles neurologiques associés au nerf optique peuvent provoquer des hémianopsies, caractérisées par une perte de vision dans une moitié du champ visuel.

Les facteurs influençant la qualité du champ visuel

La performance du champ visuel repose sur une interaction complexe entre différents éléments anatomiques et physiologiques. La rétine, l'iris, la pupille et le nerf optique participent à la création d'une vision globale. Cette zone de perception, propre à chaque œil, s'adapte constamment aux modifications de l'environnement grâce à des mécanismes sophistiqués.

L'impact de l'éclairage et du contraste

La lumière joue un rôle fondamental dans la qualité du champ visuel. Les photorécepteurs de la rétine, composés de cônes et de bâtonnets, réagissent différemment selon l'intensité lumineuse. Les cônes excellent dans la perception des couleurs et des détails en forte luminosité, tandis que les bâtonnets se spécialisent dans la détection des mouvements et la vision en faible éclairage.

L'adaptation de la pupille aux conditions visuelles

La pupille représente un élément clé dans l'ajustement de la vision aux variations lumineuses. L'iris ajuste la taille pupillaire tel un diaphragme photographique : elle se dilate en mydriase dans l'obscurité pour capter davantage de lumière, et se contracte en myosis face à une forte luminosité pour protéger la rétine. Cette régulation automatique garantit une vision optimale dans diverses situations d'éclairage.